Anabel Sáez, científica: "Mantener tu mente intacta y no poder comunicarte con tu cuerpo es muy duro"

- Sáez estudia una nueva línea de investigación en el CNIO sobre una toxina ambiental como posible causa

- Además, desmiente bulos y noticias falsas en redes sociales como @bioindignada

"Quería quitarme esa impotencia de no poder hacer nada y decidí investigar esta enfermedad", comenta a RTVE.es Anabel Sáez Mas refiriéndose a su trabajo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Esta científica de 27 años trata de desentrañar el origen y la patología de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal, y que no dispone de cura. En España, cerca de 4.000 personas la padecen y una de ellas fue el padre de Anabel, quien estuvo seis años luchando contra la enfermedad.

Cada año 700 personas desarrollan los primeros síntomas. Pese a que la esperanza de vida de los pacientes es altamente variable y depende de factores como la edad, la velocidad de progresión o el tipo de ELA (esporádica o familiar), los enfermos suelen vivir una media de entre los dos y los cinco años tras el diagnóstico. La química ha enfocado su doctorado en Biociencias Moleculares para buscar respuesta a lo que vivió su padre.

"Aunque lo que aporte ya no le podrá ayudar a él, sí podrá hacerlo a futuros pacientes y seguro que estaría muy orgulloso", defiende.

Muchas preguntas y pocas respuestas

El primer acercamiento de Anabel a la ciencia fue motivado por el alzhéimer que desarrolló su abuela. Viviendo en un pequeño pueblo, notó que ninguna de sus amigas tenía familiares con esta enfermedad, lo cual no comprendía. Al convivir con ella, esta científica experimentó de primera mano lo que implicaba vivir con alguien con una enfermedad neurológica. "Recuerdo a mi madre regañándola porque siempre hacía macarrones. Ella no se acordaba de preparar otro plato. Ver cómo alguien olvida tu nombre es muy duro. Es una enfermedad que poco a poco te va quitando tu personalidad", rememora Sáez.

En ese momento, pensaba que no había nada peor que la pérdida de memoria. Saber que no existía ningún medicamento fue lo que despertó su curiosidad inicial por la ciencia. Su hermana melliza también siguió los mismos pasos en el mundo de la medicina. "Tenía una manera muy especial de tratar a mi abuela, con tanto cariño", recuerda. Pese al esfuerzo económico, ambas lograron estudiar gracias a las becas del Ministerio. No obstante, una de las cosas que recuerda Sáez son los pocos referentes que encontró por el camino. En su pueblo natal no había laboratorios que pudiera visitar en excursiones escolares, así que se imaginaba cómo sería trabajar en uno.

"Es una carrera que intuía que me podría gustar, pero no tenía evidencia alguna. Mi profesora de biología en segundo de bachillerato quizás fue mi único referente cercano", señala la química, que cree que las cosas han cambiado y celebra que haya cada vez más visibilidad de mujeres científicas.

Durante el tercer año de su doble grado en Biotecnología y Bioquímica en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, su padre comenzó a mostrar los primeros síntomas de la ELA, cambiando, de nuevo, su perspectiva. "Yo pensaba que perder tus habilidades mentales era lo peor, pero mantener tu mente intacta y no poder comunicarte con tu cuerpo es aún más duro. Eres plenamente consciente de lo que está pasando y tu cuerpo se convierte en una cárcel", reflexiona Anabel. Al investigar sobre la ELA, descubrió que había muy poca información disponible y esto le generó muchas preguntas.

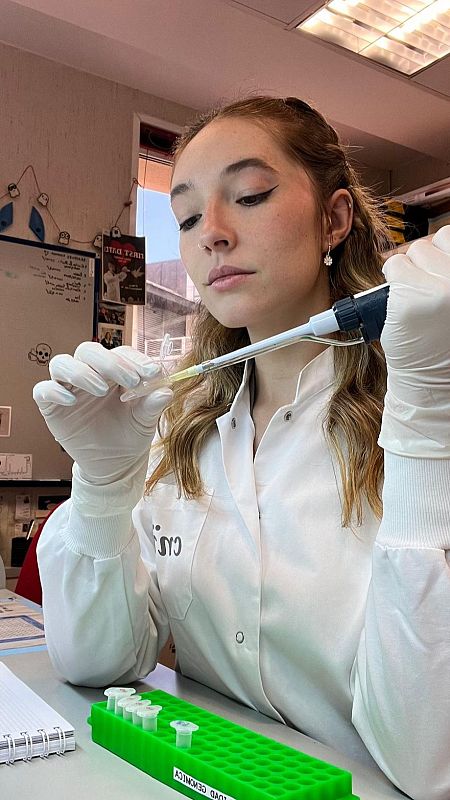

Fotografía de Anabel junto a su padre. ANABEL SÁEZ

Unidad de Inestabilidad Genómica en el CNIO

Pese a que este centro está especializado en el cáncer, y ella no pensó en ello como opción, esta química cambió de idea cuando vio publicada una noticia sobre los avances que planeaban en la investigación de la ELA. En plena madrugada envió un correo al jefe de la Unidad de Inestabilidad Genómica en el CNIO, Óscar Fernández-Capetillo. "Pensé que me diría que no a hacer el doctorado, ya que nunca había hecho prácticas allí y era una desconocida", confiesa Anabel, quien cree que a Fernández-Capetillo le llamó la atención su interés gran interés en la investigación que desarrollaban sobre la enfermedad.

En septiembre de 2021, Anabel se unió al equipo y, unos meses después, su padre falleció. Recientemente, han publicado un artículo científico sobre los mecanismos genéticos que pueden causar los síntomas de la ELA. "Recuerdo el día que se publicó. Ver el apellido de mi padre en la publicación me hizo pensar en lo orgulloso que estaría de mí", comenta emocionada. Parte de la tesis de Sáez se enfoca en desarrollar modelos in vivo mejorados para la mutación en el cromosoma 9, vinculado a la ELA, con el objetivo de crear mejores métodos diagnósticos y terapéuticos. "El reto es que no tenemos buenos modelos de ratón para estudiar la enfermedad. Tenemos muchísimos, lo que significa que realmente no hay ninguno lo suficientemente bueno", argumenta.

La mayoría de pacientes de la ELA hereditaria comparten mutaciones en este gen llamado C9ORF72. La mutación deriva en la producción de unas proteínas, o péptidos, tóxicos ricos en el aminoácido arginina. En un trabajo anterior, el grupo de Fernández Capetillo dio los primeros pasos para entender por qué estos péptidos son tóxicos. La razón es que estas toxinas se pegan al ADN y el ARN "como si fueran alquitrán", lo que afecta a prácticamente todas las reacciones de la célula que usan estos ácidos nucleicos.

"Queremos averiguar si esas "proteínas basura" que encontramos en esa mutación sea algo que también pase en otros casos de ELA con otras mutaciones. Es decir, encontrar una causa común independientemente del tipo de ELA que tengas. Sin embargo, la biología no es siempre tan matemática", detalla Anabel. Por el momento, están buscando un fármaco que permita eliminar ese exceso en los seres humanos. Este estudio abre además un nuevo frente en la investigación del envejecimiento al aportar evidencia experimental de que un tipo de estrés llamado "estrés nucleolar" causa envejecimiento en mamíferos, conectando el ELA con esta condición y abriendo una ventana al estudio de otras enfermedades.

Una enfermedad rodeada de incógnitas

Si bien el enfoque inicial pasaba por la genética, hace poco han abierto una nueva línea de investigación centrada en una toxina ambiental. Según explica Sáez, el 90% de los casos no están relacionados con la genética, por lo que es importante seguir investigando otras posibles causas.

Conocida como BMAA, esta toxina se descubrió en una isla en el Pacífico, Guam, donde había muchos casos de ELA, más de los que suele haber en la población normal. No se sabía muy bien la razón. La evidencia señalaba a una toxina que se acumulaba en una planta que luego era ingerida por los murciélagos del lugar.

Anabel consiguió una de las 100 becas de la Fundación La Caixa para realizar su doctorado. ANABEL SÁEZ

"La gente se los comía y parecía que eso era lo que les estaba provocando la enfermedad, pero el mecanismo de por qué puede llegar a ser perjudicial para las neuronas no está claro y es lo que estudiamos", añade. Anabel recalca que la toxina es generada por una bacteria, que podría estar en muchos sitios, especialmente en aguas, al haber más casos en zonas cercanas a lagos. En esta enfermedad, la neurona se ve afectada de muchas formas, por lo que cada vez más proyectos exploran nuevas vías para poder desentrañar el origen de la patología. "A esto se une la baja incidencia de personas que lo padecen, no es lo mismo que en el caso del cáncer. Para poder acceder a las neuronas motoras dentro de la médula espinal tienes que esperar a que el paciente haya muerto. Lo que estás viendo es la foto final de células destruidas", comenta la científica, que considera que aún estamos un poco lejos de tener una visión global de lo que sucede.

Más financiación y "más cabezas pensantes"

Cuando entró Anabel a formar parte de la Unidad de Inestabilidad Genómica del CNIO recibió una beca de la Fundación La Caixa para poder desarrollar la investigación de su doctorado. Al mismo tiempo y "de casualidad", según relata, recibió el proyecto otra ayuda de la Fundación Luzón. "Esto nos permitió poder trabajar con cierta libertad", defiende. Además del dinero, destaca que en el caso de las enfermedades raras es crucial contar con "más cabezas pensantes". Cita como ejemplo el cáncer, cuya visibilidad, financiación e investigación aumentan cada año en España y en todo el mundo.

Por otro lado, la química subraya que la visibilidad es tremendamente importante y recuerda el caso más claro en el ice bucket challenge durante el verano de 2014. "Incluso, mi propio jefe empezó a interesarse más a raíz de este reto. Tuvo un poder de movilización increíble", añade Anabel, que hace un llamamiento a la población a conocer, aunque sea, de qué se trata la enfermedad.

Rostros reconocidos como el exjugador Juan Carlos Unzué o el afectado por la ELA Jordi Sabaté también han ayudado en la lucha por el reconocimiento, a lo que se une una nueva y esperada ley que podría, cuando llegue su tramitación real, mejorar la vida de los pacientes y los familiares.

El ver a alguien con esta enfermedad "te deja tocado", opina Anabel, y, al mismo tiempo, "te despierta una necesidad por hacer algo por estas personas para que su día a día sea un poco menos duro".

Si bien Sáez considera que hay que ser realistas en cuanto al futuro de la investigación, sí que mira con optimismo los avances que permitirán las tecnologías de inteligencia artificial. "Ahora generamos una gran cantidad de información gracias a técnicas que nos permiten ver las proteínas o el ADN de manera muy detallada, pero no somos capaces de integrarlos", relata.

Le gustaría que en unos años podamos entender, al menos, que está pasando y "tener un modelo con el que probar fármacos".

Divulgadora científica como segunda profesión

Los bulos y las noticias falsas están a la orden del día y eso es algo contra lo que Anabel lleva tiempo luchando. Su alter ego @bioindignada nació a raíz de la pandemia, cuando se abrió una cuenta en TikTok e Instagram, que ahora cuenta con más de 50.000 seguidores. Al principio, se dedicaba a ir comentando una a una las dudas de la gente. No obstante, con el paso del tiempo entendió que la forma más efectiva de llegar a ellas y explicarlo de forma sencilla era a través de los vídeos. "Quería que mi indignación por lo menos fuera productiva", recuerda.

““

Además del tema de las vacunas, Anabel subraya que hay una creciente desinformación en torno a la alimentación y el bienestar. Según ella, "hay muchos conceptos que la sociedad no tiene claros, y los gurús se aprovechan de esto para promover sus propias marcas a expensas de la realidad".

En un mundo lleno de personas compartiendo bailes, tutoriales rápidos sobre cómo hacer cosas específicas o vídeos sobre cómo obtener cosas gratis, la científica enfatiza que lo verdaderamente desafiante no es tanto comunicar el contenido como captar la atención, especialmente de los jóvenes. En este contexto, considera que la cercanía es una de las herramientas clave que los científicos deben usar. "Por ejemplo, ahora que llega el verano, se pueden explicar las razones por las que es importante la protección solar o mostrar imágenes de un melanoma como consecuencia. Quizás eso sea lo que hace que te detengas y escuches", sugiere.