Finalista del mes de mayo: "Una noche un soldado", de Estrella Sánchez Rodrigo

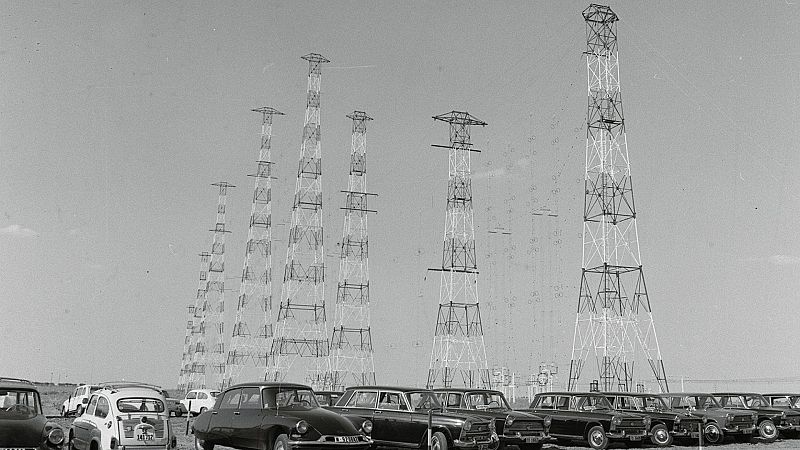

La casa de Rosario está a las afueras del pueblo. El portón trasero se abre a una explanada yerma que la separa del camino que baja de la estación. Para llegar hasta la villa hay que tomar el autobús de línea que sale de Córdoba y que circula por una carretera paralela a la vía del tren. Por ese camino ve pasar a algunas mujeres que acarrean pellejos de vino y aceite para venderlos en la plaza el día de mercado. Al atardecer regresan por él los carros que portean a los trabajadores del campo, con las caras sudorosas y renegridas por el sol, tendidos sobre los sacos de arpillera. También cruza el pequeño rebaño de ovejas que pasta en las eras, la furgoneta semanal con la saca de correos y mercancías del tren o el automóvil del médico.

Por ese mismo camino, una noche vio Rosario llegar a un soldado que corría hasta la casa bajo una lluvia torrencial. Cargaba con una vieja bicicleta al hombro y venía empapado hasta los huesos. Era un joven moreno, de nariz recta y mejillas hundidas. Tan delgado que a primera vista cualquiera habría dicho que era un hombre débil y enfermizo. Sin embargo, a pesar de esa apariencia, en cuanto hablaba desprendía una firmeza que borraba al momento esa sensación. A pesar de su juventud usaba hechuras templadas, de hombre, tenía un porte y una personalidad que hechizaban. Le dijo que venía del frente y que se dirigía hacia Córdoba. En el camino le pilló la tormenta y fue imposible seguir. Le pidió refugio donde guarecerse del gélido frío hasta el amanecer. Se lo pidió con una sonrisa leve, dulce, que contrastaba con la gravedad del rostro, con aquel mirar melancólico que salía de sus ojos inmensos y profundos, cargados de una tristeza infinita.

Hace un par de horas que el silbato agudo y prolongado del tren avisaba de su paso rápido por la estación. A las cinco de la tarde. De una tarde de finales de agosto ardiente y sofocante. Hace rato que el pueblo empezó a desperezarse lentamente de la siesta que dormitaba en la umbría fresca de las casas. Rosario solo se adormece un rato, inclinada sobre la vieja mesa de la cocina, cuando termina de fregar la loza. Siempre fue mujer de sueño ligero, pero desde que nació su hijo, ya va para nueve años, le parece que el cerrar los ojos es como dejarlo abandonado. Como si al privarlo de su celo, de su vigilia, el niño se quedara desamparado y expuesto a mil desgracias que de otra manera jamás ocurrirían.

Canturrea Rosario mientras recoge la ropa del tendedero de alambres que hay en el patio. Canturrea bajito, para no molestar el sueño de Anselmo, su marido, que duerme todavía, desparramado el corpachón sobre una vieja manta extendida bajo la higuera y la botella de anís milagrosamente agarrada en la mano. Después de doblar y guardar la ropa prepara el fuego para el puchero. Ha de poner el agua a hervir y tener a punto el café que Anselmo toma cada tarde en cuanto se despierta de la siesta: café recién hecho mojado en pan migado. Un ritual que si no se cumple acaba pagando Rosario a base de insultos y golpes. Mientras el agua rompe a hervir se seca las manos en un trapo y se acerca a poner en marcha el aparato de radio. Lo apagó cuando terminó la novela y le hizo la merienda a Manuel, su hijo, que corrió a jugar a la puerta en cuanto tuvo el pan con chocolate en las manos. Le gusta oír la radio, siempre Radio Nacional de España. Anselmo pasa más horas en la taberna que en casa y esas voces amigas y su hijo son la única y fiel compañía con la que cuenta. Antes de darle tiempo a volver a las tareas el sonido de la campanilla le hace quedarse inmóvil junto al aparato. La voz de la locutora y el inicio de la información son alarmantes:

Una dolorosa noticia nos acaba de llegar. En la redacción de nuestros diarios hablados se ha recibido un despacho de la agencia Cifras, fechado en Linares, dando cuenta de que el popular matador de toros Manuel Rodríguez, “Manolete”, ha sufrido una terrible cornada mientras lidiaba el quinto toro de Miura, en la primera corrida de feria de aquella ciudad.

A Rosario se le hiela la sangre. Siente como si recibiera un puñetazo en el estómago y las piernas ya no la sostienen. Se tambalea buscando una silla y ahí sentada, pálida y muda, oye al otro locutor que continúa con el parte.

La noticia es escueta y dice así: “Durante la lidia del quinto toro ingresó en la enfermería Manuel Rodríguez, “Manolete”, con una herida por asta de toro en el ángulo inferior del triángulo de escarpa, con una trayectoria de veinticinco centímetros de longitud, de abajo arriba y de dentro afuera y ligeramente de delante atrás, con destrozos de fibras… musculares, del…”.

Apenas es capaz de oír las palabras, pero la última frase es un presagio negro como una pena, un mazazo que sentencia: pronóstico muy grave.

Se levanta desconcertada y aturdida. Como un muñeco autómata dirigido por una mano impulsiva, se encamina hacia la puerta de la casa. La imagen del soldado que le pidió asilo aquella nochevieja de hace diez años viene a su memoria, suave como una brisa que calma. Había de torear dos días después en una corrida benéfica en Córdoba y la tormenta y el frío le obligaron a detenerse. Ella era joven y estaba sola, como tantas veces. Era nochevieja. Noche triste que nadie debería pasar en soledad. Le dio techo y un fuego donde guarecerse. Él le dejó la historia de amor más hermosa de su vida y un hijo en las entrañas. Mira al niño, que ajeno al dolor de su madre juega en la explanada con unos amigos de su edad. Su niño Manuel, fino como un junco, serio y con esos ojos inmensos y profundos, cargados de tristeza. Con el filo del mandil se seca las lágrimas y mira el camino. Quizá haya llegado el momento de marcharse.