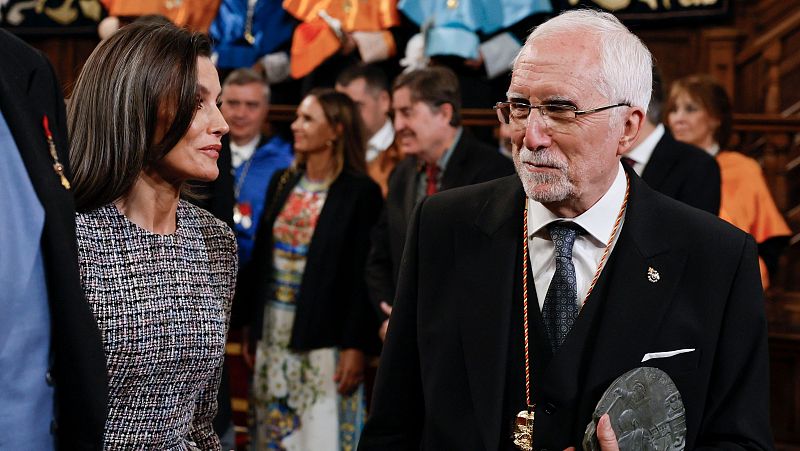

Discurso Antonio Buero Vallejo, Premio Cervantes 1987

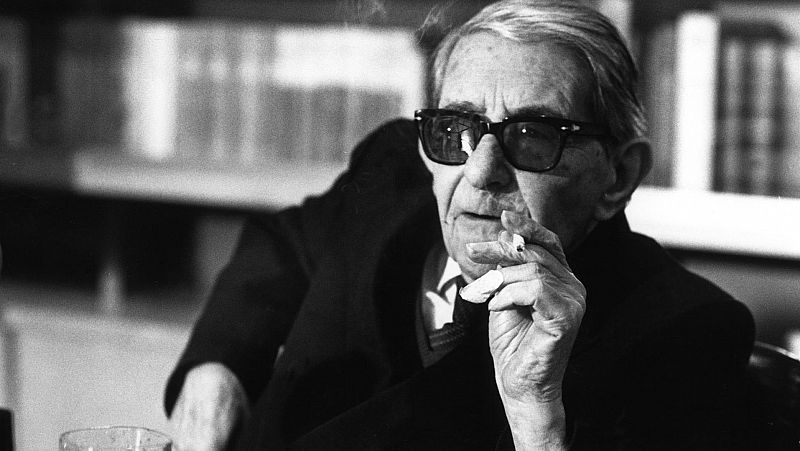

- Dramaturgo y ensayista, estudió dibujo y pintura en Madrid.

- Condenado a muerte tras la guerra civil, se le conmutó la pena y fue indultado.

- Riguroso y magistral en el manejo de sus dramas y personajes.

Castellano fue el escritor galardonado con el Premio Cervantes 1986, Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916 - Madrid, 2000). Y es Cervantes, de nuevo, bajo ese acuerdo tácito entre los premiados de mencionar siempre al autor en el discurso de agradecimiento, el que hilvana un discurso sobre el mito cervantino que, pasados los años y lo siglos, sigue presente en la literatura, pero no sólo. También en otras artes como la pintura, la música, el cine… “Está tan vivo -sostiene Buero- que ni siquiera precisa ya de su soporte literario original ni de los personajes concretos que lo configuran para persistir, y esa es su paradójica victoria”.

Discurso íntegro de Antonio Buero Vallejo

"Majestades; señor Ministro de Cultura, señoras y señores; queridos amigos:

Permítaseme ante todo reiterar mi agradecimiento a quienes acordaron la concesión del premio cuya entrega nos congrega hoy y compartir con ellos las dudas que hubieron de sentir. Pues todos sabemos, como lo sabía el jurado, que decisiones tales no entrañan ningún concluyente juicio comparativo. Hablo, por ello, desde esta cátedra ilustre que me habéis consentido ocupar, con el deseo de ser considerado tan sólo como el accidental representante de cualesquiera otros meritísimos candidatos.

En las palabras de los escritores que aquí me precedieron, exégesis y elogios del español insigne que da nombre al galardón fueron frecuentes, pero, además, rendidos. Narradores de ficciones ricas en fantasía y peripecias algunos de ellos, no insinuaron, sin embargo, ningún retorno a los libros de caballerías -curiosa tendencia más o menos implícita en nuestro tiempo- y reafirmaron la vigencia literaria de quien, a primera vista, los había ridiculizado. Volvían así a proclamar la diamantina luz del mito quijotesco; un mito sin el cual, bien podemos asegurarlo, las letras universales padecerían grave manquedad y, por consiguiente, la sufriría asimismo la incierta aventura de los hombres en la Tierra.

En el breve tiempo que debo consumir sería vano intentar rigurosas exposiciones del cervantismo y el quijotismo, analizados ya magistralmente por algunos de los presentes a quienes mal podría yo emular siquiera. Pero como en mi teatro se han advertido a veces rasgos quijotescos que yo mismo he reconocido en más de una ocasión, me siento obligado a hablar a mi vez de Cervantes, con la esperanza de que se me puedan perdonar unas pocas divagaciones nacidas de mis nada metódicos encuentros con las claridades y ambigüedades, siempre unidas, de la maravillosa novela cervantina.

“Cervantes acertó a tocar resortes humanos tan hondos en su gran novela. Resortes universales“

Atroz ha sido en toda época el mundo y también lo fueron, en los llamados Siglos de Oro, las variantes del fanatismo y de la crueldad en unas y otras naciones. No obstante su esplendor literario, tampoco la España en que vivió nuestro genial novelista se libró de configurar su propio fanatismo, cuyos peculiares signos diferenciales conminaron al país entero al ejercicio de la intransigencia y a la práctica de la hipocresía. Era el país cuyo recuerdo pesaba más, sin duda, en el turbado ánimo de Luis Vives cuando, casi un siglo antes de la invención del Quijote, le confiaba a Erasmo en carta hoy famosa: "Vivimos tiempos muy difíciles, en los cuales no puede uno hablar ni callar sin peligro". Y es dentro de ese persistente peligro donde Cervantes gesta sus criaturas novelescas y las echa a andar por el mundo en que, hasta hoy, siguen caminando.

¿Cómo ha podido consumarse esta soberbia hazaña? Un pobre poeta hartas veces golpeado por la desgracia y de mediocre éxito literario; sospechoso de erasmista a los vigilantes ojos de severos censores para los que tal propensión era abominable; sospechoso tal vez, incluso, de ascendencia conversa, pues esta era la sospecha que atribulaba a tantos escritores que pasaban por ser "cristianos viejos", ¿cómo logró, en aquella España difícil, triunfar con un libro saturado, sí, de ironía y regocijo, mas también de libertad crítica, de desengaño y de tragedia? Cierto que no fue el único escritor de aquellos siglos que mostrara tales perfiles: crítica y desengaño hubo asimismo en numerosas obras desasosegadas ante la sociedad en que nacían. Pero Cervantes acertó a tocar resortes humanos tan hondos en su gran novela, que ninguna otra de las nuestras ha podido alcanzar, ni su boga española, ni su dilatada difusión internacional. Resortes, pues, universales además de hispánicos; tan infalibles que, si nuestras letras siguen manteniendo clara fidelidad al mito quijotesco hasta escritores tan próximos a nosotros y tan distintos entre sí como Galdós, Unamuno o Valle-Inclán, también las letras de muchos otros países lo han hecho suyo. Y no sólo las letras propias o ajenas: el admirable mito asoma en incontables ocasiones, dentro o fuera de nuestra península, en otras artes como la pintura, la música, el cine; y en festejos populares, y aun en los decires mismos de las gentes comunes. Está tan vivo que ni siquiera precisa ya de su soporte literario original ni de los personajes concretos que lo configuran para persistir, y esa es su paradójica victoria. No hace mucho tiempo me arriesgué a sugerir lo que me parecía excepcional ejemplo español de ello: el del propio Velázquez, conocedor seguro del Quijote como lo eran todos entonces y lúcido testigo, igual que Cervantes, de la decadencia del país, lo que acaso le llevó a concebir la pintura de su Don Juan de Austria, aquel patétito cincuentón de "triste figura" rodeado de caballerescas piezas de arnés tiradas por el suelo, como la de otro Don Quijote hundido en su fatal empeño de llegar a ser el adalid cuyo nombre ostenta y que, resuelto a transmutar un rincón del Alcázar en su particular Cueva de Montesinos, añora desde ella el desvaído ensueño, la casi subconsciente ideación, de la confusa acción naval esbozada en el fondo del cuadro.

“Sin las imaginaciones de Don Quijote, la obra no habría sido la cumbre literaria que es“

Muchas otras huellas dejó y sigue dejando, no sólo en España sino fuera de ella, nuestro mayor hallazgo mítico. No reparemos ahora en su notoria impronta sobre Fielding, Sterne, Dickens, Flaubert, Dostoyevski y tantos otros creadores. Tampoco en reconocibles influjos suyos sobre la mejor literatura dramática, si bien, como autor de teatro que soy, no resista a la tentación de recordar los ejercidos sobre Pirandello. Para mostrar la ininterrumpida onda expansiva de la extraordinaria novela, déjeseme recurrir a algunas de mis sorpresas de lector caprichoso; a algunas de esas que todos tenemos y que ni siquiera se estudian, cuando percibimos aquí o allá, como en el cuadro velazqueño, la reaparición del insoslayable mito creado por Cervantes. Yo la advierto, por ejemplo, en Wells, escritor por el que mantengo sin mengua la vieja admiración de mi adolescencia. Aunque lo ignoro, es muy probable que las impregnaciones a que me voy a referir hayan sido señaladas ya, y acaso en palabras del mismo novelista inglés que yo haya olvidado; tan claras, a mi ver, se presentan. Compruébese leyendo su novela Mister Blettsworthy en la Isla Rampole, verdadero "encantamiento" de un pobre náufrago atropellado por la injusticia y forzado a sufrir los raros acaeceres de cierta isla salvaje donde no le falta su Dulcinea, isla en la que viene a reconocer, cuando al fin sana su mente dislocada, la ciudad de Nueva York.. Léase también otra novela suya, El padre de Cristina Alberta, en la que un viejo orate decide ser Sargón, Rey de Reyes, y obra en consecuencia mientras su hija, ayudada por un novio que es algo así como un Sansón Carrasco venido a más, procura salvar al desdichado de sus tropiezos con la sociedad inmisericorde. Dos narraciones, pues -y no las únicas entre las de su autor-, de innegable estirpe quijotesca.

¿Cabría reducir a fórmulas literarias -si así pudieran llamarse- las causas de la vida inacabable del libro y el mito cervantinos? No, pues su último secreto reside en el genio del escritor, nunca explicable del todo. Desde estos subjetivos atisbos que voy aventurando intentaría no obstante, aunque apoyándome en autoridad mayor que la mía, detenerme en un aspecto, sólo uno, del estilo de Cervantes. Es casi un recurso técnico de la estructura literaria que cualquiera puede utilizar, si bien, naturalmente, no le servirá de gran cosa al escritor sin talento. Y para bosquejarlo quisiera rememorar aquel lejano ensayo de Dámaso Alonso, Escila y Caribdis de la literatura española, donde se rebate el tópico del realismo y localismo supuestamente definitorios de nuestra literatura y se vindica, dentro de su no menor entidad hispánica, el alcance universal de nuestras irreales audacias poéticas, para concluir que es en el denso entramado de las dos tendencias donde se halla lo peculiarmente español. Y aun cuando sean otros los ejemplos que de ellas prefiere, no deja el maestro Dámaso de referirse al Quijote como a "la contraposición perfecta y extremada", de esos dos ingredientes de nuestras artes. Pues bien: la navegación entre los peligros de Escila y de Caribdis sin dejar de contar -a su modo- con ambos monstruos es, efectivamente, gran proeza del estilo de Cervantes; y es la misma proeza, con sus propias singularidades, del Calderón de La vida es sueno o, volviendo a la pintura, de El entierro del Conde de Orgaz. El contraste entre lo que llamamos real y lo que tildamos de fantástico fortalece nuestras creaciones y es ejemplar en la novela del ingenioso hidalgo. Ejemplar por su sutileza: si la lectura superficial del libro ofrece la constante burla y descrédito de toda fantasía como locura y disparate, ello no invalida el hecho formidable de ser las imaginaciones del conmovedor caballero las que caracterizan la obra de principio a fin, y sin ellas no habría sido la cumbre literaria que es. Tales lucubraciones son la lanza con que el esforzado Alonso Quijano pelea contra la "depravada edad" -así la califica- que las suscita. Pero tan compleja operación literaria, llevada a cabo entre las dos rocas invocadas por el ensayista, no incurre en la desquiciada fabulación de los Esplandianes y los Palmerines, no es devorada por Caribdis. La excelencia del relato cervantino se aquilata, justamente, por el certero pulso con que en él parecen desacreditarse las veleidades imaginativas de su protagonista mientras, de hecho, tiene en ellas su inconmovible fundamento incluso para Sancho. Lo cual procede en parte del supuesto recurso técnico a que antes aludí, consistente en disponer acontecimientos ilógicos y quiméricos sobre el suelo de la más evidente realidad inmediata. Como es bien sabido, tales acontecimientos no se limitan a las mitomanías de Don Quijote y abarcan "magias" comentadas por Castro, Starkie, Borges y otros: caballero y escudero tienen noticia de la novela que protagonizan, el autor roba de la otra novela espúrea de Avellaneda a un personaje que declara haber tratado a los falsos Quijote y Sancho de ésta, etc. Son inverosimilitudes instaladas, sin embargo, por Cervantes en su argumento con la mayor naturalidad aparente y con las que se acerca a las corrientes literarias de nuestros días más aún que a las de su tiempo. Se dice hoy que toda realidad es fantástica y que toda literatura lo es también, aun cuando no lo parezcan; sería difícil encontrar más fina previsión de tales asertos que la del Quijote.

“Cuatro siglos después de la muerte de Cervantes, los escritores españoles nos vimos otra vez en la obligación de no callarnos“

La hipotética "fórmula" que pretendo esbozar no es menos universal que caracterizadamente española. A los escritores extranjeros ya citados podríamos seguir sumando otros ejemplos que lo abonan. Así, quizá, el de Sartre en su Huisclos, cuyo horrible infierno es una prosaica sala Segundo Imperio habitada por tres sujetos bastante vulgares. O el de Kafka, en cuyos mezquinos ambientes, anodinas gentecillas y cotidianos parloteos, se sustentan los más alucinantes aconteceres. Como Cervantes y como buena parte de la literatura del mundo, también ellos enlazan su Caribdis con su Escila al edificar las extrañezas que imaginan -su poesía, en suma- sobre el engañoso piso de lo simple y lo consabido. Esa es la mesura de su desmesura, el tino en la armonización de materiales literarios opuestos cuya unidad parecería imposible; decisiva enseñanza del Quijote hasta para aquellos creadores modernos que no hayan condescendido a su lectura.

Hace años hube de visitar Tomelloso. Me enteré allí de que, en la cercana llanura manchega, sobrevenían espejismos. ¿Vio alguno nuestro "manco sano"? ¿Le despertaría la inesperada visión el primer pálpito de sus personajes inmortales? Tal vez una vegetación más frondosa impidiese el fenómeno cuando Cervantes frecuentó aquellos parajes. Yo no lo sé. Mas, se formase o no entonces ante sus pasmadas pupilas, me es difícil evitar la suposición de que esa comarca, que nadie creería propicia a la gestación de arbitrarios embelecos, bien pudo ser tierra alucinatoria de hidalgos y aldeanos de carne y hueso, espectadores de curiosas figuras aéreas o anhelosos de su refrescante aparición bajo el calor de sus soles; y que acaso, según se ha supuesto, llegara nuestro novelista a conocer por allí a algún relativo modelo de su ingenioso hidalgo capaz de ver quizá, o de desear, que para el caso es lo mismo, un holograma de gigantes en el horizonte de molinos. Eso, en el supuesto de que el auténtico modelo secreto del Don Quijote visionario no fuese el propio Cervantes, que es lo que yo creo resueltamente.

Entre su patente Escila y su recatada Caribdis se movió él al crear su novela y se han movido después innumerables escritores dentro y fuera de España. Bogando a mi vez entre ambas rocas, debo reconocer asimismo con toda humildad el alto magisterio cervantino. Cuantas veces se ha advertido cómo, detrás de tal o cual obra mía, se hallaban ciertos escritores cuya influencia en mi teatro agradezco y yo mismo he señalado, me he dicho: sí. Pero detrás de todos estuvo previamente, para algunos de ellos y para mí, Cervantes.

“Los escritores debemos expresar cuanto encierran de prodigioso las cosas externas y el propio interior“

El heroico soldado lisiado en Lepanto; el que afrontó con brava entereza cinco durísimos años de cautiverio, cuando las decepciones le royeron, hubo de enfrentarse al fin, con las ostentosas armas de la risa y el puñal penetrante de la tragedia, al país y al mundo en los que, según Vives, no se podía hablar sin peligro. Siglos más tarde, Larra, otro gran ingenio de nuestras letras, ante una España que volvía a enseñar su atroz fisonomía, escribió que "en tiempos como éstos los hombres prudentes no deben callar, ni mucho menos hablar". Un siglo después del pistoletazo de Fígaro y a casi cuatro de la muerte de Cervantes, los escritores españoles nos vimos otra vez, durante décadas, ante el deber de no callarnos: necesidad doblemente imperiosa, pues no sólo consistía en reabrir los cauces literarios a nuevas palabras y formas, sino al pensamiento libre. Propósito difícil mas no inalcanzable, por el que laboramos tenazmente contra las más fluctuantes trabas y a despecho de los suspicaces prejuicios, la ignorante incredulidad y el desdén sistemático en que abundaron otros países u otros españoles. Y ahora podemos decir que, sabiéndolo o sin notario, fueron firmísimas guías en el prolongado empeño las de un Cervantes o un Larra.

Vivimos tiempos diferentes. Nuestro aislamiento parece estar acabando. Mas no por ello dejamos de seguir dentro de un mundo colmado de inhumanos horrores y de gravísimas alarmas, bélicas y ecológicas, cuya extensión se ha vuelto planetaria. Ante ellas, la propensión a despreocuparse y a aturdirse crece también sin medida. Los escritores nos preguntamos cada día qué podríamos escribir aún en esta tierra amenazada de muerte... Siempre podemos y debemos, es claro, tratar de expresar poética y experimentalmente cuanto encierran de prodigioso y enigmático las cosas externas y nuestro propio interior; pero, si tornamos la vista hacia nuestros mayores maestros, en ellos volveremos a advertir cómo supieron sumergirse en las vivas aguas de la imaginación creadora sin dar la espalda a los conflictos que nos atenazan y de los que también debemos ser resonadores.

Sacarnos de los intrincados laberintos en que nuestra especie sin paz anda perdida no es tarea que puedan cumplir por sí solos la poesía, la novela o el teatro; pero probado tienen que sí pueden despejar un tanto los extraviados caminos individuales o colectivos por los que vagamos cuando, a los deleites estéticos que nos brindan, los saturan y fecundan los dolores, las inquietudes y las esperanzas de los hombres.

Al recibir hoy este premio de las augustas personas cuya presencia tanto me honra, me conforta suponer que, si se me ha concedido porque deleité algo, también se me habrá otorgado porque algo inquieté.

Desde la ciudad donde naciera el glorioso creador que nos deleitó y nos sigue inquietando, hago pública mi gratitud al verme cobijado bajo su nombre esclarecido".