El hallazgo de restos óseos de una mujer del paleolítco en una cueva en Lleida ha sorprendido a los investigadores de la Universidad autónoma de Barcelona. Se trata de una Homo Sapiens que vivió en el Prepirineo oriental hace 14.000 años.

Se han detectado 240 moléculas distintas en el espacio interestelar y los hallazgos sugieren que muchos procesos químicos que hicieron posible la vida en la Tierra posiblemente tuvieron lugar incluso antes de que se formara nuestro planeta. La última ha sido la etanolamina, molécula clave para la formación de la membrana celular que envuelve la información genética y la maquinaria metabólica. Ha sido descubierta en el centro de nuestra galaxia por un equipo internacional de científicos liderado por investigadores del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC). Hemos entrevistado a Víctor Rivilla y Carlos Briones, autores del estudio.

Adeline Marcos nos ha contado el hallazgo en Galicia de los restos juntos de tres y una mujer de 9.000 años de antigüedad, mucho antes de que se domesticara el ganado. Álvaro Martínez del Pozo nos ha hablado de una familia de proteínas --llamadas catepsinas-- que se encargan del reciclaje celular. En un nuevo capítulo de nuestra serie Ramón y Cajal, su Escuela y su Legado, Fernando de Castro nos ha acerado a la biografía de José Mª Villaverde y Larrar, médico, neurólogo y psiquiatra creador de una terminología que no existía en aquel momento. Con Jesús Martínez Frías hemos hablado del vídeo sobre geología marciana que fue protagonista de la última edición del Geolodía. Ernesto Lozano nos ha avanzado los contenidos del número de junio de la revista Investigación y ciencia.

El tiranosaurio rex caminaba más lento que un ser humano

- Su velocidad media de desplazamiento era de 4,6 kilómetros/hora, algo menor que la de los humanos -5 km/h-

- La última investigación se ha enfocado en su cola, cuyo balanceo determinaba el gasto energético óptimo

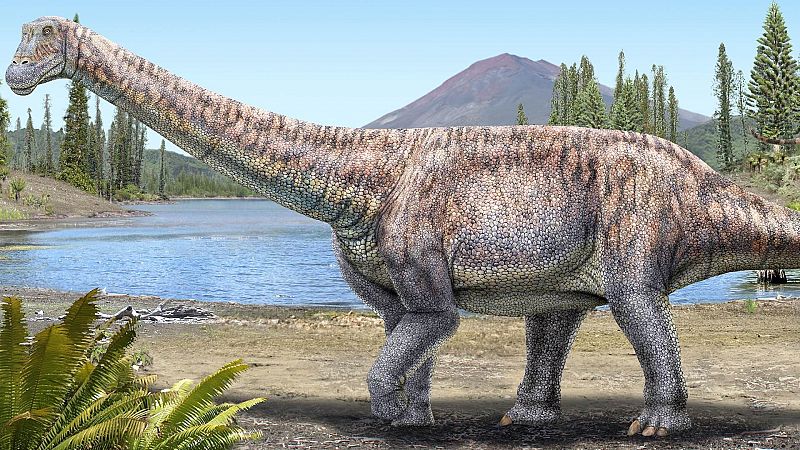

- Se trata de un ejemplar perteneciente al grupo de los titanosaurios, coloquialmente conocidos como cuellilargos

- Habitaba lo que actualmente sería la región septentrional de Atacama durante la parte final del periodo Cretácico

En los últimos días hemos conocido varios estudios que indican que el mestizaje entre neandertales y sapiens fue mucho más frecuente de lo que se creía hasta el punto de que algunos expertos sugieren que los primeros pudieron ser absorbidos por las poblaciones humanas modernas que colonizaron Europa y Asia. Por cierto, que un equipo internacional ha publicado en Science la recuperación de ADN nuclear de neandertales a partir del sedimento de dos cuevas siberianas y de la Galería de las Estatuas, en la Cueva Mayor de la sierra de Atapuerca. Un trabajo que permitirá identificar a los moradores de una cueva prehistórica aunque no haya fósiles humanos. Hemos entrevistado a Carles Lalueza Fox, experto en paleogenética.

La opinión pública en general y la comunidad científica en particular, siguen impactadas por las imágenes de maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia, en Madrid. Un comportamiento que ha sido calificado de absolutamente inaceptable por Lluís Montoliu, presidente del Comité de Ética del CSIC, quien ha lamentado la crueldad y la falta de empatía con los animales. Cuando la humanidad quiere unirse frente a un mal común lo consigue. Lo está haciendo contra el coronavirus y lo hizo contra el agujero de ozono, descubierto por el mejicano Mario Molina y el estadounidense Frank Sherwood, cuyo trabajo –ha recordado Javier Cacho-- llevó a la firma del Protocolo de Montreal en 1987 y que ambos científicos fueran galardonados con el Premio Nobel de Química en 1995. La COVID 19 ha afectado gravemente a la salud, a la economía, pero también a nuestra forma de hablar con palabras y expresiones que se han incorporado a nuestro lenguaje cotidiano como nos ha contado Eva Rodríguez, quién también nos ha informado de la incorporación del plástico a la cadena trófica y la foto de una medusa con un trozo de plástico en su interior. El doctor Gargantilla nos ha hablado de los avances médicos que surgieron en la I Guerra Mundial, como los rayos X, las transfusiones sanguíneas y de la famosa píldora número 9 de los botiquines de campaña. Con Esther García hemos visitado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales la exposición de pintura “Arte y Ciencia del siglo XXI”, una muestra que se enmarca en el 250 aniversario de la institución y que se puede visitar hasta el 30 de agosto. Con testimonios de su comisario, el biogeógrafo David Vieites; de la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez; y del director del museo, Santiago Merino.

- En los 2,5 millones de años durante los cuales vivieron hubo unas 127.000 generaciones de T-Rex

- El método desarrollado en la Universidad de Berkeley (California) podría ayudar a los cálculos sobre otras especies

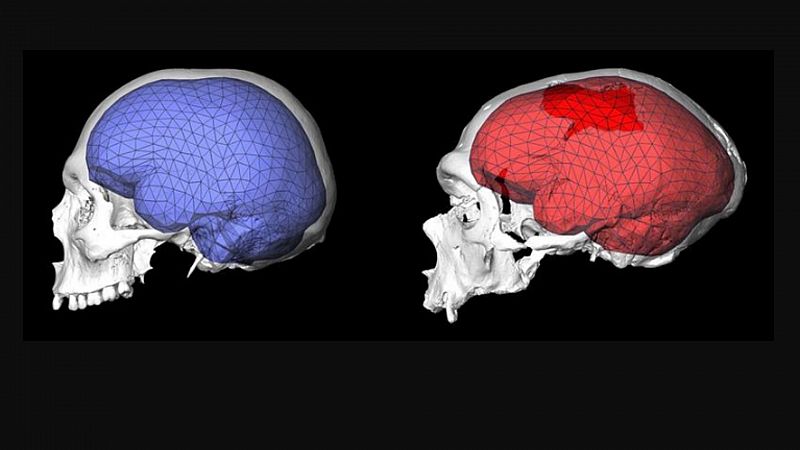

- Los primeros antepasados con una estructura cerebral similar a la de los humanos habrían surgido en África

- Una evolución que, según un reciente estudio, se produjo cuando los primeros 'Homo' ya habían emigrado a Eurasia

- La Rioja presenta su candidatura para convertirse en Geoparque Mundial de la Unesco

- La Comunidad cuenta con uno de los patrimonios de huellas de dinosaurio más grandes del mundo

Isabel Rábano es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre 1993 y 2017 fue directora de su Museo Geominero, cuando pasó a ocupar un puesto directivo en esta institución, en el que cesó en enero de 2021 para dedicarse a tareas de investigación. Sus líneas de interés se encuentran relacionadas con la Paleontología de artrópodos del Paleozoico Inferior, en especial los trilobites ordovícicos, la Historia de la Geología y el Patrimonio Geológico y Paleontológico. Es autora de más de 200 publicaciones en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, así como de capítulos de libros y edición de monografías, participando en numerosos proyectos de investigación nacional e internacional, y en la organización de reuniones científicas. Fue directora de la Revista Española de Micropaleontología y es editora adjunta del Boletín Geológico y Minero desde 1998 hasta la actualidad, ambas editadas por el IGME. Desde 2006 es miembro de la Comisión de la UNESCO para la Historia de la Geología (International Commission on History of Geological Sciences), y es presidenta de la Comisión de Historia de la Geología de la Sociedad Geológica de España. Ha sido presidenta de la Real Sociedad Española de Historia Natural y en la actualidad es Vicepresidenta de la Sociedad Española de Paleontología.

A finales de 2017, unos espeólogos encontraron el cuerpo completo de un hombre en una cueva de Navarra. Ahora sabemos que vivió allí hace unos 12.000 años. El "hombre de Loizu", como le han bautizado, permitirá estudiar los hábitos y la dieta de nuestros antepasados.

El cuerpo fue hallado en el valle de Erro por unos espeleólogos. Ha permanecido más de once mil setecientos años en la cueva Errotalde, localizada en el término municipal del que coge su nombre el hombre de Loizu. "Es un caso único en España y es un caso rarísimo en todo el continente europeo. Este hombre de Loizu corresponde justamente a un momento, el tránsito desde la última glaciación hasta los tiempos geológicos actuales, el Holoceno", explica al Telediario de TVE Pablo Arias. Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria.

Uno de los temas más debatidos en el campo de la paleo-antropología ha sido el origen del lenguaje, si también estaba presente en alguna otra especie ancestral, como los neandertales. Es algo que ha intrigado a expertos porque es un rasgo distintivo del ser humano, que nos diferencia del resto de los animales.

Gracias a un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, se ha descubierto que los neandertales, especie humana extinguida hace miles de años, poseían la capacidad de escuchar un rango de frecuencias compatible con el habla.

El tópico de que este humano, el Neandertal, era un ser poco evolucionado ha quedado destrozado. Según la investigación dirigida por la profesora Mercedes Conde, que ha analizado las cavidades auditivas de numerosos fósiles, los neandertales poseían la capacidad de comunicarse de manera compleja.

Este hallazgo pondría a los neandertales en una escala evolutiva muy superior al de otros homínidos. Lo que no se puede saber es qué idioma hablaban, pero lo más probable es que si les oyera hablar hoy, se podría distinguir que es un lenguaje humano. Un puzle, el de cómo era la comunicación de esta especie, que todavía se tiene que resolver.

En Rusia han empezado a analizar esqueletos de animales prehistóricos, como mamuts, para saber más de los virus paleolíticos. Estudian el pasado para prevenir posibles pandemias del futuro.

- El ADN más antiguo de los tres encontrados, de 1,2 millones de años, pertenece a un linaje genético desconocido

- Los investigadores lo han denominado como mamut de Krestovka, en referencia a la localidad rusa donde ha sido encontrado

El porgrama Science Truck aborda en esta ocasión la teoría de la evolución con la participación de Ruth Blasco, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social (IPHES).

Blasco explica en qué consiste su trabajo como tafónoma en los yacimientos arqueológicos y desvela cosas tan interesantes como que llevamos entre un 2% y 4% de ADN neandertal, lo que significa que el contacto entre sapiens y neandertales fue tan alto como para que 40 mil años después de su desaparición, nosotros, los sapiens, sigamos manteniendo parte de su legado genético.

Además, el programa destacó a grandes científicas que han contribuido a la Teoría de la Evolución con investigaciones increíbles y desmintió algunos bulos relacionados con la percepción que tenemos de nuestros ancestros los neandertales.

‘Science Truck’ es un programa de divulgación científica creado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con el objetivo de acercar la ciencia de manera entretenida a los más jóvenes despertando su curiosidad y estimulando su pensamiento crítico.

- Esta nueva especie tiene una longitud corporal de solo 13,5 milímetros y una longitud total de casi 22 milímetros

- Ha sido encontrada en el norte de la isla de Madagascar, al este de África

- Se trataría de un ejemplar de unos 300 kilos de peso que se puede considerar antepasado oficial de los actuales cerdos

- Es el triple de grande y pesado que el actual, con una huella de unos 125 milímetros de largo y 75 de ancho

Cada vez que los antropólogos y paleontólogos quieren arrojar luz sobre nuestro pasado más remoto, aparece un hallazgo sorpresivo. Es el caso de lo descubierto por Amaia Arranz en torno al origen y cronología del cultivo de los cereales.

Los paleontólogos del complejo Dinópolis, en Teruel, no solo se han topado con restos de un pájaro y un mamífero, sino también con una nueva forma de fosilización. Ocurrió hace cien millones de años, cuando un pájaro dinosaurio muy pequeño, probablemente con dientes, y un mamífero peludo se echaron una siesta cerca de un árbol resinero. Pasado un tiempo, al menos dos horas, ambos quedaron atrapados por la sustancia. Hasta ahora los expertos creían que los animales caían en esta trampa por azar, a veces por el trasiego del viento, pero con estos restos ha quedado demostrado que no tiene por qué ser así. Hay quien califica a esta siesta ya de histórica.

- Paleontólogos de la UPV descubren decenas de animales prehistóricos en este paso natural entre Euskadi y Navarra

- Los científicos han retomado hallazgos realizados desde mediados del siglo XX para reconstruir la fauna de la zona