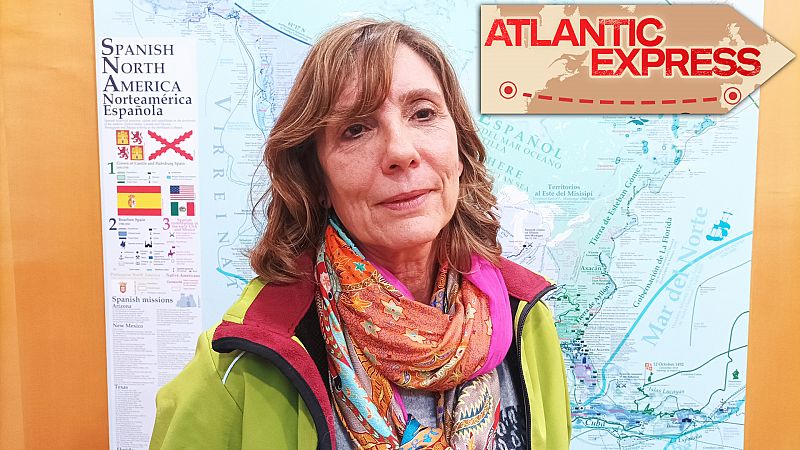

Alaska, España y la ambición expansionista de Rusia

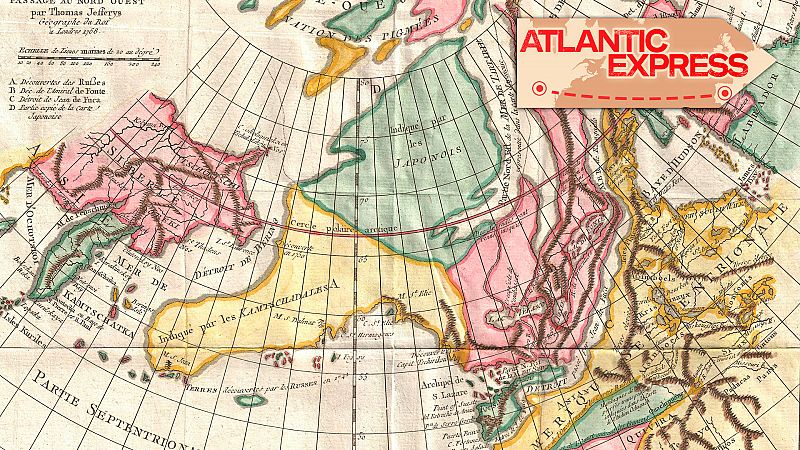

Estamos en Atlantic Express rumbo a Alaska para recordar las exploraciones españolas del último tramo del siglo XVIII y la presencia, todavía hoy, de algunas herencias de aquel proceso histórico que llevó a conocer parajes asombrosos y poblaciones remotas. Los primeros españoles, llegados de la costa de la Nueva España, por el Océano Pacífico, remontaron California hasta llegar a la frontera de la Columbia Británica y las tierras del Ártico. En este viaje, nos acompaña Luis Navarro García, catedrático emérito de Historia de América de la Universidad de Sevilla, con el que conocemos como bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV se llevó a cabo la exploración española de Alaska. Los rusos ya estaban utlizando distintos enclaves para el negocio de pieles y pretendían expandirse hacia el Sur, en dirección a California, entonces administrada por los españoles. Esa estrategia de taponar la expansión rusa hacia el estado californiano, hoy estadounidense y entonces territorios bajo la administración española, llevó a completar la cadena de presidios fronterizos en nuevas ubaciones californianas como San Diego y Monterrey con el capitán Gaspar de Portolá. Desde 1769 y hasta 1782, el religioso franciscano fray Junípero Serra, al frente de un grupo de misioneros de esa orden, fundó las misiones que se conservan a lo largo de la costa del Pacífico en localidades hoy turísticas o exclusivas como Carmel, Santa Bárbara, San Luis de Obispo o ciudades como San Francisco.

Ahora o nunca

Ahora o nunca

Ciencia Maps

Ciencia Maps