El pararrayos y la increíble historia de Roy Sullivan

En este nuevo podcast de “¡Pero qué invento es esto!” vamos a hablar de un invento que permitió amortiguar y canalizar los efectos destructivos de uno de los fenómenos atmosféricos más impactantes y espectaculares de la naturaleza.

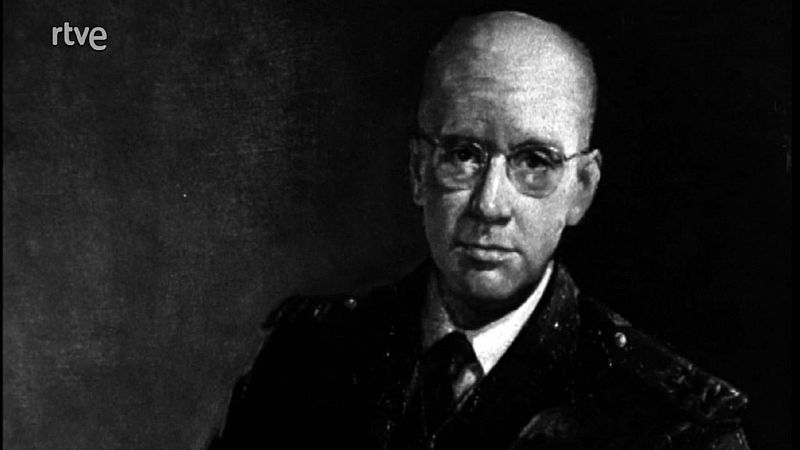

Y en la segunda parte, nos acercaremos a la increíble (y casi inexplicable) historia de Roy Sullivan, un hombre que figura en el Libro Guinness de los Records, que conoció (muy a su pesar) en sus propias carnes, el poder de estas descomunales descargas eléctricas naturales

Si estos asuntos te interesan, ponte a la velocidad del rayo este podcast, que ya veras qué bien.