- El piloto esloveno del ejército yugoslavo fue derribado por sus paisanos en los primeros combates de la guerra hace 30 años

- La familia del piloto relata a RNE cómo siguen trabajando para restituir su memoria, que aún es incómoda para Liubliana

Yugoslavia, la unión de los eslavos del sur, existió mientras existió Tito, quien falleció en 1980. Pero tras su muerte salen a relucir las tensiones internas entre los estados federados. También las dificultades económicas, el temor general a la prepotencia de Belgrado y, lo que es peor, el nacionalismo. Especialmente el nacionalismo serbio, fomentado por Slobodan Milosevic. Su prepotencia y sus afanes de dominio crearon una enorme inquietud en Croacia y Eslovenia.

En abril de 1990 los eslovenos celebraron las primeras elecciones libres, al margen de Belgrado. Medio año después se votó por la independencia: un 88% de los ciudadanos dijeron sí a la secesión, y otro tanto ocurrió con los vecinos croatas. El 25 de junio ambas repúblicas se declararon independientes. Pero había una diferencia fundamental entre ellas: Eslovenia, con dos millones de habitantes, era una república prácticamente homogénea, es decir, con pocos ciudadanos de otras repúblicas, mientras que en Croacia, con cuatro millones, tenía, según el censo de entonces, un 12% de serbios dentro sus fronteras. El Ejército yugoslavo, que era el brazo armado de Milosevic, no podía permitir esos movimientos separatistas y actuó: primero en Eslovenia, donde la guerra duró 10 días y luego en Croacia. Allí los enfrentamientos fueron mucho más crueles y se produjeron matanzas y destrucciones masivas. Hay que subrayar que eslovenos y croatas contaron con unos padrinos de excepción: el canciller Helmut Kohl y su ministro de Exteriores, Hans Dietrich Genscher. La ya reunificada República Federal reconoció a Eslovenia y Croacia como estados independientes el 23 de diciembre de ese 1991. La Unión Europea, pocas semanas después, el 15 de enero de 1992.

Para hablar de la declaración de independencia de Eslovenia nos acompañan Carlos González Villa, politólogo, profesor de la Universidad de Castilla - La Mancha, y Juan Fernández Elorriaga, veterano corresponsal de la agencia Efe en Yugoslavia, premio Cirilo Rodríguez de Periodismo Internacional, y fue director del Instituto Cervantes de Belgrado. González Villa asegura que en Croacia el partido comunista fue más conservador a la hora de movilizar la cuestión étnica, pero sí lo hicieron serbios y eslovenos. "Hay otro tipo de nacionalismo, el esloveno, de un barniz más progresita entre comillas, que abogaba por la descentralización, los derechos humanos, pero al mismo tiempo insolidario con respecto a las demás Repúblicas, mucho más pobres", ha dicho. Y añade que la guerra no era inevitable por que en el año 96, cuando terminaron los conflictos, las propuestas de paz eran las mismas que en el 91. Fernández Elorriaga asegura que hay nostalgia de la antigua Yugoslavia, pero que se va desvaneciendo. "Tito lo copaba todo. Pero ahora ya en Serbia empieza a volver a vivirse bien, a remontar. Si no estalla un follón serio en Kosovo, Serbia se va a recuperar", dice. Porque ese es, según explica, el resquicio que queda para que vuelva a surgir un conflicto.

Juana de Arco

En el siglo XV, Francia era un territorio dividido, invadido por los ingleses e inmerso en una guerra que duró más de cien años.

El hambre, la peste y la guerra diezmaron a la población. Mientras tanto, los ingleses avanzaban por el territorio galo, invadiendo Ruan, París y asediando Orleans, que resiste a duras penas.

De pronto, aparece una campesina, que no sabía ni leer ni escribir, pero que decía que actuaba por inspiración divina. Esta joven, llamada Juana de Arco, lograría restaurar a la familia Valois en el trono de Francia.

Juana, con trece años, aseguraba escuchar al arcángel San Miguel, a Santa Margarita y a Santa Catalina de Alejandría. Estas voces, decía, le revelaron una misión: ayudar al delfín Carlos de Valois a convertirse en rey de Francia y a liberar la ciudad de Orleans que estaba asediada por los ingleses.

Lideró en la batalla a las tropas francesas y pronto lograron pequeñas victorias. Aunque ella siempre dijo que solo portaba el estandarte y que jamás mató ni agredió a nadie.

Podo después, fue capturada y encarcelada. A pesar de que se hicieron varios intentos por rescatarla no lo lograron. Fue procesada y declarada culpable. Murió en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Y en el siglo XX fue canonizada.

Maite Muniain, editora del programa Artesfera de Radio Exterior de España, nos acerca este personaje tan carismático que se convirtió, por deseo de Napoleón Bonaparte, en símbolo nacional de Francia.

- 150 años del MAN, la historia de nuestro patrimonio arqueológico

- Tesoros de la cultura material que conservan el latido de nuestro pasado

Sobre Emilie Mayer

Descubre este relato de Martín Llade, para 'Sinfonía de la mañana', sobre la compositora Emilie Mayer. ¡No te lo puedes perder! Escúchalo aquí.

Charlamos hoy con Victòria Palma, autora del libro "Clásicas y modernas, historias de mujeres y música".

En 2021 el Museo Arqueológico Nacional cumple 150 años. Se inaugura oficialmente el 9 de julio de 1871, bajo el breve reinado de Amadeo I, aunque ya se trabajaba en él desde 1867. Primero se ubica en la Casa de la Reina y en 1893 se traslada a su sede actual, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, en la calle Serrano de Madrid.

Su creación supuso un nuevo modelo de museo en España ligado a un cambio en el concepto expositivo de las antigüedades. La ciencia arqueológica evolucionó a fines del siglo XIX. Ya no solo interesaban los objetos como cultural material expuesta en la viejos Gabinetes de Antigüedades, si no que se introduce el discurso cronológico; cobra importancia la ordenación científica de los materiales y sus colecciones.

Entrar en el Museo Arqueológico Nacional es sumergirse en un pasado que permite al visitante entender el presente. Comprender el transcurso de la historia de la humanidad. Saber de dónde venimos y adónde vamos. Sus salas están organizadas en cinco grandes apartados: Prehistoria, Protohistoria y Cultura Ibérica, Roma, Reinos Cristianos y Edad Moderna, y Egipto y Nubia.

Dentro de los muchos tesoros que alberga, destacan los correspondientes a la cultura ibérica, la primera sociedad autóctona que realizó representaciones escultóricas. El MAN conserva las tres damas más importantes de la estatuaria ibérica: La Gran Dama del Cerro de los Santos, La Dama de Baza – de la que hay una recreación de la tumba en la que apareció, y La Dama de Elche, una de las joyas del museo que estuvo expuesta durante un tiempo en Museo del Louvre de París. Asimismo, destacan las réplicas y reproducciones de las pinturas de las Cuevas de Altamira, o los numerosos restos de época romana que descubren la importancia y arraigo de su cultura en la Península Ibérica.

Miguel de Unamuno sigue siendo un intelectual de referencia. Y ahora, el documental "Palabras para un fin del mundo", en el que participa TVE, plantea que su muerte, en 1936, pudo no ser por causas naturales. Se podrá ver esta noche en La 2, en Documaster.

La Domus Áurea de Roma fue en su momento la construcción más lujosa del mundo. La mandó construir Nerón después del incendio que asoló la ciudad. Este miércoles reabre después de un año cerrada por la pandemia. Imagen: EFE/ RICCARDO ANTIMIANI

En el repaso de los martes por la crónica negra española junto a Pedro Águeda, ha habido falsos culpables, verdugos ebrios, grandes crímenes y relaciones íntimas y secretas con la muerte. En ese viaje, los libros de una editorial con forma de sociedad secreta dispuesta a revelar los mayores y más incómodos secretos han jugado el papel de aliados indispensables. Es La Felguera y sus joyas como editorial son sus cuatro volúmenes titulados 'Fuera de la Ley', un repaso a la historia del crimen en España en los dos últimos siglos, y su detallada y amplísima labor de documentación en los periódicos de la época. Entre los últimos lanzamientos de la editorial está una guía de cementerios ocultos de Madrid y Barcelona.

Al frente de La Felguera se encuentra el escritor, editor y agitador cultural Servando Rocha. En 24 horas de RNE explica si los crímenes en España son especiales, si se entiende el país sin conocer a sus criminales, la relación entre el crimen y el periodismo y si existe una historia oficial que ha ocultado la brutalidad de nuestro pasado reciente.

- Jueves 24 de junio, a las 22:10 horas en La 1

El Pazo de Meirás, mandado edificar por Emilia Pardo Bazán, es sin duda la propiedad más famosa de la escritora, pero no lejos de este lugar también residió en otro enclave igualmente idílico, el conocido como Castillo de Santa Cruz. Se levanta en una pequeña isla del ayuntamiento coruñés de Oleiros. Una edificación singular cuya historia está repleta de vicisitudes, incluido el expolio de buena parte de sus bienes. Historia que se narra en las visitas dramatizadas organizadas por el ayuntamiento con la finalidad de dar a conocer la relación de la intelectual con esta localidad. Unas visitas en las que estuvo Radio Nacional de España.

Hoy, martes 22 de junio, se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley del Divorcio en España, uno de los principales derechos conquistados durante los primeros años de la democracia. Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso habla con Ana María Pérez del Campo, una de esas mujeres que luchó por la consecución de esta ley enfrentándose a una sociedad muy machista que no permitía que las mujeres salieran, como ha definido, de la "esclavitud del matrimonio".

Txell Freixas, es periodista, corresponsal en Oriente Medio, autora de 'Mujeres valientes' la historia de trece mujeres que luchan contra el patriarcado en una zona de influencia musulmana, atrapadas en tradiciones, religiones y leyes mal interpretadas o directamente injustas con las mujeres.

Mujeres que no están solas, aunque se sientan solas. Historias de mujeres valientes escritas y contadas, también para hombres valientes.

Mujeres Valientes, con Txell Freixas en Radiogramas.

Históricos Anónimos viaja al año 589, al Tercer Concilio de Toledo. Conocemos a las personas sencillas que prepararon este encuentro de gran importancia para nuestra historia

- El guion de una superproducción que Sánchez Dragó escribió hace 25 años, en su primer viaje a Cuba

- "En Cuba me encontré con una España congelada, una España antigua, la España de mi infancia"

Si paseáramos por el exclusivo barrio de Pedralbes la noche del 3 de mayo de 1974 podríamos apreciar que en la torre del matrimonio formado por Juan Roig Hospital y María Luisa Recolons la luz está encendida. Si agudizáramos el oído, quizá escuchásemos la conversación y las risas de una cena de amigos. Puede que en la velada incluso haya sonado el éxito que Mike Oldfield había lanzado al mercado unos meses antes. Abramos por un momento el libro de las peores pesadillas.

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con encontrar la muerte tras acudir a comprobar de dónde procede ese ruido extraño en la cocina? ¿O al correr la cortina de la ducha? ¿Y ser asesinado al despertar de repente en medio de la noche? En la torre de Pedralbes, un rato después de que acabe la fiesta, una sombra comienza a moverse sigilosamente por la casa. Viste de negro, cubre su cabeza con un pasamontañas y lleva en la mano un cuchillo de grandes dimensiones.

¿Qué pasó? Lo cuenta Pedro Águeda en esta sección del 24 horas.

Hungría aprueba una ley para prohibir que se hable de homosexualidad en la escuela. El Reino Unido tuvo una norma similar, conocida como Section 28, en vigor entre 1988 y 2003. Las series, el cine o la música han reflejado aquella Cláusula 28 que impulsó Margareth Thatcher.

Informa Íñigo Picabea

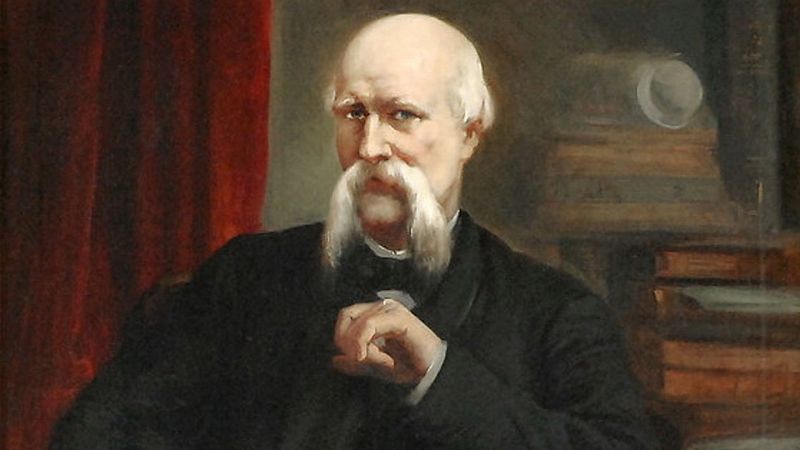

- Cerdà, liberal y progresista, fue uno de los fundadores del urbanismo moderno

- Su trama rectangular sirvió de modelo para numerosos ensanches posteriores

Ildefons Cerdà fue uno de los fundadores del urbanismo contemporáneo. Su principal realización fue el ensanche de Barcelona, la mayor zona residencial de Europa.

En el siglo XIX Barcelona conservaba su trazado medieval, las murallas constreñían el casco urbano, dificultaban su desarrollo y la ciudad sufría un grave problema de hacinamiento y salud pública. Pero en 1853 se aprueba el derribo de las murallas y en 1859 se da vía a un plan de ensanche que le dará una nueva forma.

Cerdà, miembro del exclusivo Cuerpo de Ingenieros, que dominaba el Ministerio de Fomento, se va encargar del proyecto de ensanche, pero tendrá que afrontar la oposición de la burguesía y autoridades locales, y de los arquitectos modernistas, que despreciaban su característica malla rectangular.

El plan Cerdà contemplaba la anchura de las calles, el porcentaje de edificación en las manzanas, la orientación y, sobre todo, las vías que unían el conjunto, proyectadas para una ciudad que aún no había experimentado la revolución de los transportes. Su proyecto se apoyaba en un estudio pormenorizado de las necesidades de la ciudad y de su población, que publicó en su Teoría general de la urbanización. Los amplios chaflanes, que Cerdà ideó para facilitar la visibilidad en los cruces de las vías, fueron uno de sus aspectos más originales que, con el tiempo, han demostrado su validez ante las necesidades del tráfico rodado.

Fueron muchos los ensanches que se desarrollaron en diversas ciudades españolas tras el plan de Cerdá. Valencia, Bilbao, Coruña, Alicante, San Sebastián, Elche o Madrid realizaron sus ensanches en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, y en ellos se puede apreciar la influencia del urbanista catalán.